di Roberto De Vita (https://www.devita.law/data-value-il-valore-dei-dati-tra-privatizzazione-e-bene-pubblico/) – Tra i principali temi socio-economici (nonché politici) al centro dell’attuale dibattito pubblico, il valore dei dati, unitamente alle prospettive di sua redistribuzione, costituisce il terreno di confronto interdisciplinare su cui gettare le basi per il modello di economia (e di società) digitale dei decenni a venire.

Se “big data” ed algoritmi arricchiscono ormai il lessico di uso comune, il ricorso alle categorie del pensiero analogico nell’analisi di tali fenomeni – soprattutto in termini di sovrastruttura – continua a relegare all’esclusivo appannaggio tecnico e tecnologico un argomento, invece, strettamente economico e politico.

Le informazioni che derivano dall’utilizzo della rete e dei servizi digitali da parte degli utenti e dalla diretta comunicazione dei dispositivi (a prescindere dalla volontaria interazione umana, ossia i c.d. dati “machine based”) costituiscono un patrimonio conoscitivo sconfinato per chi ne sappia utilizzare il valore, sia esso scientifico, commerciale, sociale o politico.

Il mercato intangibile derivato da ciò ha raggiunto nel 2017 il valore di 65 miliardi di euro nella sola Unione europea, con un impatto totale sul mercato pari a 335,6 miliardi di euro (2,4% del PIL dell’Unione) [1].

Nel 2020, quest’ultimo dovrebbe essere cresciuto fino a 477 miliardi di euro (pari al PIL della Svezia [2]), con una previsione di crescita che potrebbe superare il triliardo nel 2025 e valere circa il 6,3% del PIL europeo [3].

Deve necessariamente destare attenzione una crescita media pari al 12% annuo di questo singolo mercato, a fronte della crescita del PIL europeo che, prima della pandemia di Covid-19, è stata in media dell’1,6% annuo [4].

Il legame tra il potenziale dirompente dei dati e l’innovazione che questi possono introdurre in ogni campo potrebbe essere facilmente riassunta con le parole di Hobbes: «Scientia potentia est».

È interessante ricordare, però, che l’autore proseguiva con un monito che oggi, più che mai, deve guidare l’analisi sul potere dell’informazione: «sed parva; quia scientia egregia rara est, nec proinde apparens nisi paucissimis, et in paucis rebus. Scientiae enim ea natura est, ut esse intelligi non possit, nisi ab illis qui sunt scientia praediti» [5].

Nella realtà odierna, infatti, la disponibilità di “praterie” dell’informazione permette di individuare velocemente ciò che può avere valore, sia in forma individuale che aggregata. Tuttavia, l’attribuzione di tale valore può essere effettuata solo da coloro che abbiano i mezzi a ciò preposti e che siano in grado di trarne senso e visione per tradurre dati grezzi in scelte produttive o decisioni operative.

E da ciò discende una importante sproporzione tra chi fornisce i dati – gli utenti – e chi ne trae ricchezza – le (poche) imprese. Queste ultime sono in grado di operare la continua trasformazione delle informazioni in prodotti finiti (in quantità potenzialmente infinite), monetizzando servizi apparentemente gratuiti [6].

Dato che gli attori principali della data economy sono prevalentemente soggetti privati, ciò che si realizza veramente con la cessione dei dati è un trasferimento di potere economico e politico dai cittadini ad una oligarchia algorismocratica [7], sulla quale gli Stati hanno poco o nessun controllo.

Sarebbe naturale, dunque, aspettarsi che tanto i cittadini quanto gli Stati possano in qualche maniera ottenere una quota della ricchezza prodotta, o in ogni caso riceverne dei benefici tangibili.

Dalla presente riflessione conseguono due questioni: da un lato, non essendovi un metodo di misurazione convenzionale, è necessario capire quale e quanto valore si possa attribuire ai dati, tanto singolarmente, quanto collettivamente; dall’altro, se esista un modello alternativo di gestione dei dati che consenta un equilibrio sostenibile in un mondo che non può più fare a meno del loro utilizzo.

Quanto valgono i dati

Il primo punto fermo da tenere presente quando si tenta di comprendere quale possa essere il reale valore di un dato è che non esiste una misurazione che prescinda dal suo concreto utilizzo. A seconda delle necessità del momento, un determinato dato può assumere differente rilevanza, anche a distanza di molto tempo, non essendo soggetto all’usura del tempo [8].

Tuttavia, sarebbe un errore limitarsi a ricercare solo il valore economico dei dati, tralasciando la pacifica ed evidente rilevanza del loro peso socio-politico. Le due analisi non possono che procedere parallelamente, tramite l’osservazione critica di quei dati – anche qui imprescindibili – che almeno consentano di tratteggiare una visione d’insieme.

Una definizione di data value, ad esempio, prende in considerazione tre aspetti di valore economico: il valore dell’asset strategico (o valore di mercato); il valore derivante dall’attività che interessa il dato; il potenziale valore (o valore futuro atteso) del dato [9]. Cionondimeno, si tratta di valutazioni che, come detto, possono essere operate solo a valle dell’utilizzo del dato e, in molti casi, si tratta di un calcolo così complicato da non risultare conveniente.

A tal proposito, si rileva come numerose aziende, anche di grandi dimensioni (con ricavi superiori al miliardo di dollari), rinuncino a studiare e quantificare il valore dei propri dati, limitandosi ad archiviarli, proteggerli ed analizzarli.

E ciò prevalentemente a causa dell’eccessivo numero di variabili da tenere in considerazione per effettuare tale stima, all’esito della quale il risultato ottenuto potrebbe comunque già essere diventato obsoleto in ragione delle rapide innovazioni tecnologiche [10].

Inoltre, un’importante peculiarità dell’attuale mercato dei dati è rappresentata dalla condizione di quasi-monopolio di cui godono i principali stakeholders.

Fin dagli anni ’90 è stato compreso come la natura di bene non-rivale dei dati renda al tempo stesso altamente profittevoli gli investimenti in ricerca e sviluppo e consenta che dei medesimi dati possano beneficiare soggetti differenti rispetto a coloro che li hanno raccolti [11].

Di conseguenza, la capacità di porre barriere all’ingresso del mercato e di escludere parte dei possibili concorrenti consente ai GAFAM [12] di innalzare notevolmente i profitti che ottengono dai dati.

Questo modello di mercato si basa su distorsioni della concorrenza la cui problematicità non deriva dalla creazione di posizioni dominanti, ma dalla loro possibile ingiustificata permanenza nel tempo.

Da un punto di vista di politica economica, una così alta concentrazione del potere di mercato può innalzare notevolmente il rischio di “regulatory capture”, una situazione all’interno della quale legislatori e autorità di regolamentazione sono esposti alla potenziale influenza delle maggiori aziende [13].

Le attuali regole del mercato di internet favoriscono i soggetti dominanti, che hanno interesse a mantenere lo status quo: non è semplice, dunque, interloquire con stakeholders di queste dimensioni. Amazon.com, Alphabet e Facebook hanno attualmente un valore totale pari a circa 3 triliardi di dollari [14]: l’unico Stato europeo con un PIL attualmente maggiore è la Germania.

Dato che i soggetti citati non hanno sede all’interno dell’Unione europea, il trasferimento di ricchezza che viene operato tramite la raccolta (ed utilizzo) dei dati dei cittadini europei ha destato la legittima preoccupazione delle istituzioni europee, sia nazionali, sia sovranazionali.

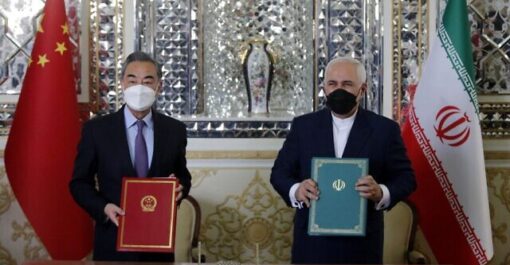

Le aziende – statunitensi prima e cinesi poi – stanno realizzando di pari passo un’acquisizione della proprietà sui dati dei cittadini europei, con una perdita di valore aggiunto che danneggia gli Stati di appartenenza e li indebolisce economicamente e politicamente [15].

Nel mercato dei dati ogni utente produce informazioni – mentre cammina, fa acquisti, viaggia o semplicemente scorre il feed di un social network – a cui corrisponde un valore economico: a detta di alcuni “un vero e proprio lavoro inconsapevole” che produce reddito per soggetti terzi [16].

È da questo concetto di produzione di reddito che arriva una possibile soluzione redistributiva, largamente apprezzata dagli Stati per attribuire ai dati un valore utile alla collettività: la tassazione delle attività data driven.

Se è di fatto impossibile far corrispondere un preciso valore al dato nel momento in cui viene ceduto, è invece più semplice apprezzare il valore economico di quanto viene prodotto in termini di reddito derivante dal suo utilizzo, quale che esso sia.

Nonostante vi siano state delle trattative molto avanzate per individuare un modello comune a livello OSCE di digital services tax (DST), la resistenza opposta dagli Stati Uniti ha portato molti Paesi europei a trovare una soluzione autonoma. Non a caso, l’introduzione di questi nuovi sistemi di tassazione colpisce prevalentemente aziende statunitensi.

Lo scopo reale della DST appare quello di favorire lo sviluppo di aziende europee, grazie a dei tetti di applicabilità (750 milioni di euro di ricavi a livello mondiale in Italia, Francia, Spagna, Belgio, Austria e Repubblica Ceca) che colpiscono soprattutto aziende di origine extra-europea [17].

In Francia, tra gli Stati più attivi nelle negoziazioni OSCE, solo un’azienda domestica è soggetta alla nuova digital services tax nel 2020, a fronte di 30 multinazionali, di cui 17 statunitensi [18].

D’altronde, che questi soggetti meritino una attenzione fiscale specifica lo dimostra il valore che assumono rispetto all’insieme delle società a livello mondiale: si stima che valgano l’8% del fatturato delle società di capitali [19]. Volgendo lo sguardo all’incidenza sui mercati delle società per azioni quotate, invece, questa sale al 24% su scala globale [20].

Nonostante tale valore, la contribuzione fiscale di questi colossi non è proporzionata, ma sfugge in gran parte all’imposizione nazionale: le controllate italiane dei giganti tech nel 2019 hanno fatturato circa 3,3 miliardi di euro, a fronte di versamenti al fisco per circa 70 milioni di euro (con un tax rate effettivo del 32,1%) [21]. La distorsione del mercato che ne consegue è ancora più evidente se si considera che nello stesso anno si stima che il tax rate per le PMI sia stato del 59,7% [22].

Esistono altri indicatori utili per valutare quale valore economico possa essere estratto dai dati, soprattutto in forma aggregata. Oltre alla esclusività, cui già si è accennato, sono fondamentali altre caratteristiche relative alla funzionalità del dato rispetto al potenziale riutilizzo. Precisione, completezza, aggiornamento e coerenza permettono di stimare anche il valore di un singolo dato.

Ad esempio, è ben differente che il dato di posizionamento di un telefono sia aggiornato al minuto, piuttosto che all’ora; che sia preciso nel raggio di 10 metri, anziché di 200 metri; che fornisca tanto la posizione, tanto la direzione di movimento; o che vi sia coerenza tra i luoghi visitati e gli acquisti effettuati.

Questi elementi possono dare un senso ai dati raccolti e segnare una decisiva differenza tra un banner pubblicitario mostrato al momento giusto ed uno che appare, ad esempio, quando ormai l’utente ha lasciato il centro commerciale dove si trovava. Altresì, è auspicabile l’interoperabilità con differenti dataset, che permetta un ulteriore ampliamento delle possibilità di sfruttamento [23].

Al contrario, vanno attentamente analizzati gli indicatori che possono deprezzare il valore di un dato: in primo luogo la possibilità che l’utente possa scegliere se dare il consenso all’accesso e alla condivisione; i dati di un utente che non consente la visibilità delle proprie attività hanno un valore pari a zero.

Inoltre, non è secondario il ruolo svolto dalle regolamentazioni dello Stato in cui il dato viene raccolto, che possono comportare dei costi aggiuntivi di compliancese non addirittura una barriera all’ingresso per chi voglia utilizzare dati per la propria attività [24].

Un esempio è rappresentato dal GDPR, che ha condotto all’uscita dal mercato europeo di quegli operatori che, al momento della sua entrata in vigore, non avevano i mezzi tecnici o economici per adeguarsi [25].

Infine, come accennato, speciale considerazione merita il valore socio-politico dei dati. I social network permettono attualmente di tracciare un’analisi comportamentale degli utenti in grado di prevedere con un certo grado di approssimazione i loro comportamenti.

Se è possibile analizzare il tempo di visualizzazione dei contenuti, la coerenza di commenti e like o le interazioni via chat con i contatti al fine di vendere prodotti, lo stesso può essere fatto per orientare politicamente le preferenze degli utenti.

Ed anche qualora per la piattaforma non siano necessariamente interessanti queste informazioni e le potenzialità conseguenti, di certo lo sono per coloro che, parafrasando Hobbes, possunt intelligere, quia sunt scientia praediti.

E questo è precisamente il caso dello scandalo Cambridge Analytica: i dati di 50 milioni di utenti utilizzati per campagne di annunci mirate a far leva sulle loro paure e caratteristiche personali per influenzarne il voto alle elezioni presidenziali del 2016 negli Stati Uniti [26].

Il riconoscimento giuridico del valore dei dati

Quantificare il valore economico dei dati è un’operazione complessa, ma in un rapporto sinallagmatico tra fornitori di dati (gli utenti) e fornitori di servizi (le web companies) è necessario che sia chiara la natura non gratuita di questi ultimi: “there’s no such thing as a free lunch in the digital economy” [27].

I maggiori passi avanti in tal senso sono stati fatti soprattutto da diverse Corti, nazionali e sovranazionali, secondo un’evoluzione che ha iniziato, seppur con scarso dinamismo, a seguire il progresso digitale ed a prendere atto dell’obsolescenza di alcuni istituti giuridici basati sulla cultura della realtà analogica.

Negli Stati Uniti, nel 1986, fu la Corte d’Appello della California a riconoscere un autonomo valore economico proveniente dalle informazioni sui consumatori [28]. Nel 1996, la Corte d’Appello del Settimo Circuito (U.S.A.) riconobbe ai dati sui clienti la natura di asset aziendale, suscettibile di una valutazione di mercato [29]. Infine, solo pochi anni prima, fu la Corte Suprema federale a rilevare l’incompatibilità della tutela dei database composti da dati personali – poiché descrittivi di fatti – con la tutela del copyright [30].

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nel 2004, operò un’importante distinzione tra il valore dell’investimento per raccogliere i dati e quello per elaborarli, evidenziando che la c.d. “Database directive” [31] tutelava solo quest’ultimo: si apriva così la strada ad una sorta di libero riutilizzo dei dati reperiti su fonti aperte, purché l’elaborazione conseguente fosse originale [32].

Merita inoltre particolare considerazione la recente pronuncia del TAR Lazio che ha ampliato la tutela nei confronti del dato personale oltre l’accezione di diritto fondamentale dell’individuo.

Il Tribunale ha ritenuto che i servizi offerti da Facebook non siano gratuiti, proprio in ragione della cessione dei dati personali operata dagli iscritti, “che possono altresì costituire un “asset” disponibile in senso negoziale, suscettibile di sfruttamento economico e, quindi, idoneo ad assurgere alla funzione di “controprestazione” in senso tecnico di un contratto” [33].

Il progresso tecnologico, tuttavia, può anche scontrarsi con nozioni ed istituti giuridici inadeguati ad incasellare all’interno dell’ordinamento il ruolo degli strumenti digitali e, talvolta, anche con interpretazioni che non sono in grado di prendere atto del cambiamento.

Un esempio è una recente pronuncia della Cassazione, che, in tema di appropriazione indebita, ha riconosciuto la natura di cosa mobile dei dati informatici, ma solo a patto che si trovino su un supporto fisico e che l’acquisizione coincida con l’indisponibilità per il titolare del diritto di proprietà [34].

È appena sufficiente fare riferimento all’esistenza dei dati in cloud per evidenziare i limiti dell’ordinamento penale rispetto ad eventuali condotte sostanzialmente equivalenti, in termini di lesione del bene giuridico tutelato, ma che fuoriescono dagli schemi analogici tradizionali.

I benefici degli open data

Un modello alternativo di utilizzo dei dati – che prescinde dalla loro titolarità esclusiva e dallo sfruttamento monopolistico – esiste già ed ha dimostrato di poter apportare enormi benefici individuali e collettivi: gli open data.

Si tratta di un approccio alla valorizzazione radicalmente opposto a quello seguito dai tech giants: i dati raccolti in forma aggregata vengono resi pubblici e messi a disposizione di tutti gli operatori economici, che ne possono trarre in modo differente senso e valore, restituendone una quota alla collettività tramite l’implementazione della concorrenza, della ricerca e dello sviluppo.

Gli open data sono informazioni rese liberamente utilizzabili, secondo un principio di interoperabilità, spesso con il solo obbligo di fare riferimento alla fonte da cui provengono [35].

Un esempio particolarmente virtuoso di valore aggiunto creato seguendo questa via proviene da Londra: oltre dieci anni fa, la compagnia del trasporto pubblico, Transport for London (TfL) ha deciso di rendere pubblici ed utilizzabili i dati dei circa 31 milioni di spostamenti giornalieri che avevano luogo sulla propria rete, nella convinzione che altre imprese avrebbero colto l’occasione per sviluppare nuovi servizi a favore dei viaggiatori.

Il primo beneficio, per la compagnia stessa, è stato quello di non dover investire in servizi informativi per la clientela, che sono stati creati da soggetti terzi, migliorando la qualità complessiva della fruizione del servizio di trasporto.

Inoltre, il valore aggiunto offerto sul mercato dal libero utilizzo di quei dati si è tradotto nella creazione di 600 nuove app, centinaia di nuovi posti di lavoro, un risparmio di tempo per i passeggeri corrispondente ad un valore annuo tra i 70 e i 90 milioni di sterline ed un aumento del numero di viaggi sulla rete TfL per un valore annuo di circa 20 milioni di sterline [36].

Il ricorso agli open data, inoltre, consente di accelerare processi decisionali e di migliorare la risposta specializzata di fronte alle emergenze: la pandemia di Covid-19 è un esempio lampante in questo senso. La velocità con la quale è stato possibile ricostruire la sequenza genetica del virus e ricostruirne le mutazioni deriva dall’utilizzo di dati open access.

La condivisione delle informazioni, soprattutto a livello europeo, tramite la European Covid-19 Data Platform, ha mostrato i vantaggi di un modello del quale tutti i partecipanti hanno beneficiato (oltre 300 istituzioni da 30 Paesi diversi, con un database che attualmente conta oltre 180.000 pubblicazioni scientifiche liberamente accessibili) [37].

L’uso dei medesimi dati che garantiscono profitto ai giganti del web offre uno strumento aggiuntivo per le autorità nella protezione della popolazione di fronte alle crisi. Si tratta di dati che possono essere elaborati ed utilizzati in tempo reale, dagli spostamenti dei dispositivi fino ai cambiamenti degli acquisti.

Numerosi studi hanno evidenziato come l’analisi degli strumenti online, dai social network ai motori di ricerca, può aiutare a comprendere ed anticipare comportamenti e tendenze.

Ad esempio, uno studio del 2018 ha mostrato i promettenti risultati del machine learning applicato all’analisi di Twitter, al fine di comprendere l’accettazione di nuove tecnologie da parte del pubblico (in particolare le auto a guida autonoma).

I dati ottenuti si sono rivelati coerenti con indagini condotte con metodi tradizionali [38]. Allo stesso modo, Google Trends può essere utilizzato per prevedere le variazioni dell’occupazione o del PIL, studiando le ricerche effettuate dagli utenti [39].

I dati come bene pubblico: l’equilibrio spezzato tra sovranità e privatizzazione

Alla luce dei vantaggi derivanti dal libero accesso ai dati aggregati (nel rispetto delle garanzie e dei diritti in capo ai singoli cedenti) e delle distorsioni anticoncorrenziali derivanti dalla loro esclusività, si deve considerare la possibilità di gestire i dati come un bene pubblico.

Questa opzione è stata già analizzata nel tempo, ma negli ultimi anni i cambiamenti tecnologici e sociali e la crescente sottrazione di sovranità agli Stati democratici conseguente alla privatizzazione dei dati, hanno reso manifesta la necessità di un simile cambio di paradigma.

A tal proposito, la crescita progressiva dei dati prodotti e del loro valore aumenterà a dismisura il peso della data economy a livello mondiale. Nel 2020 si stima che siano stati prodotti 59 zettabytes (pari a 6,335077 x 1010 terabyte) di dati, che potrebbero diventare 149 nel 2024 [40]. Alla velocità dell’espansione del cyberspazio dovrà corrispondere una gestione di proporzionata efficacia.

Inoltre, la disponibilità in capo agli algorismogarchi di immense quantità di dati dettagliati dei cittadini comporta un utilizzo volto alla loro manipolazione per la vendita di beni e servizi, sfruttandone desideri e convinzioni.

Uno dei risultati del continuo output di conferme appaganti e rassicuranti verso il pubblico degli utenti è la loro polarizzazione politica, a causa del meccanismo delle echo chambers, che porta le persone a seguire i propri istinti omofili e a ricercare solo conferme alle proprie idee ed opinioni [41]: ogni utente viene esposto sempre meno alle visioni opposte alle proprie, poiché l’algoritmo tende a proporgli soltanto ciò che potrebbe essere di suo gradimento; quest’ultimo riceve a sua volta conferma dall’utente sulla corretta selezione dei contenuti, alimentando un meccanismo di isolamento progressivo rispetto alla diversità ideologica [42].

Gli effetti macroscopici si sono iniziati a palesare di recente, al punto che alcune di queste compagnie hanno iniziato ad intervenire per limitare i fenomeni patologici esaltati dai propri algoritmi, dalle fake news all’hate speech.

Tali considerazioni inducono a ritenere che i dati, proprio perché prodotti dai cittadini e da dispositivi che vivono a stretto contatto con le persone, dovrebbero appartenere alla collettività che li produce ed essere un bene pubblico come l’acqua o l’aria: la moltiplicazione del valore derivante dal libero utilizzo porterebbe, come negli esempi riportati, a dei benefici immensi per l’intera società.

Non si tratta semplicemente di rendere accessibili i dati raccolti da soggetti privati, ma di ridisegnare completamente le relazioni di potere rispetto all’utilizzo dei dati ed alla ricchezza prodotta attraverso i dati: dallo sfruttamento esclusivo delle informazioni da parte di soggetti dominanti ad un modello informato a principi di partecipazione pubblica, di uso condiviso e di redistribuzione del valore.

Riferimenti

[1] UN, “Data Economy: Radical transformation or dystopia?”, Frontier Tecnology Quarterly, 31 gennaio 2019.

[2] MEF, “Il Prodotto interno lordo (PIL) dell’Unione Europea”, 2019.

[3] European Commission, “Building a data economy in the European Union. Data. Innovation. Growth”, 2019.

[4] European Commission, “Conti nazionali e PIL. Crescita del Pil reale, 2009-2019”, agosto 2020.

[5] “ma è potere piccolo, perché il sapere che conta è raro, non si mostra se non pochissimo, e in pochissime cose. La natura del sapere [autentico, NdT] è infatti tale che non può essere afferrato se non da chi vi sia predisposto.” (T. Hobbes, “De Homine”, X; trad.it. a cura di Arcangelo Massoni).

[6] W.C.Y. Li, M. Nirei, K. Yamana, “Value of Data: There’s No Such Thing as a Free Lunch in the Digital Economy”.

[7] “Algorismocrazia – Algoritmo + kràtos = governo degli algoritmi”, © StudioLegaleDeVita – 2019

[8] W.C.Y. Li, B. H.Hall, “Depreciation of Business R&D Capital”, Review of Income and Wealth.

[9] J. E. Short, S. Todd, “What’s Your Data Worth?”, MIT Sloan Management Review, 3 marzo 2017.

[10] Ibidem.

[11] P. M. Romer, “Endogenous technological change”, Journal of political Economy, 98 (5, Part 2), S71-S102, 1990.

[12] Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft.

[13] UN, “Data Economy: Radical transformation or dystopia?”, Frontier Tecnology Quarterly, cit.

[14] “Market capitalization of the largest U.S. internet companies as of June 2020”, Statista, 25 giugno 2020.

[15] F. Banterle, “Data Ownership in the Data Economy: A European Dilemma”, SSRN Electronic Journal, gennaio 2018.

[16] Z. Mack, “Jaron Lanier’s ideas for the future of profiting from your own data”, 9 aprile 2019.

[17] E. Asen, “What European OECD Countries Are Doing about Digital Services Taxes”, Tax Foundation, 22 giugno 2020.

[18] KPMG, “France: Digital services tax (3%) is enacted”, 25 luglio 2019.

[19] Area Studi Mediobanca, “La resilienza dei giganti del WebSoft alla pandemia. Software &Web Companies” (2015-2020), Milano, 14 Ottobre 2020.

[20] Tuttavia, un dato emblematico riguarda l’indice S&P500, dove l’incidenza dei GAFAM è pari al 17,5%, così elevata per cinque sole aziende da condizionare fortemente tutti gli andamenti complessivi di quel mercato. Cfr. A. Levy, L. Konish, “The five biggest tech companies now make up 17.5% of the S&P 500 — here’s how to protect yourself”, CNBC, 28 gennaio 2020.

[21] Area Studi Mediobanca, “La resilienza dei giganti del WebSoft alla pandemia. Software &Web Companies” (2015-2020), cit.

[22] Osservatorio permanente CNA, “Tassazione PMI: pressione fiscale (finalmente) in calo”, 18 settembre 2019.

[23] PwC, “Putting a value on data”, 2019.

[24] Ibidem.

[25] H. Kuchler, “US small businesses drop EU customers over new data rule”, Financial Times, 24 maggio 2018.

[26] C. Cadwalladr, E. Graham-Harrison, “Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach”, The Guardian, 17 marzo 2018.

[27] W.C.Y. Li, M. Nirei, K. Yamana, “Value of Data: There’s No Such Thing as a Free Lunch in the Digital Economy”, cit.

[28] Court of Appeals of California, First Appellate District, Division Five, Moss, Adams & Co. v. Shilling, No. A029164, 26 marzo 1986.

[29] United States Court of Appeals, Seventh Circuit, Frank v. Hadesman and Frank, Inc., No. 95-3791, 3 maggio 1996.

[30] U.S. Supreme Court, Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Service Co., 499 U.S. 340, 111 S. Ct. 1282, 113 L. Ed. 2d 358,1991 U.S.

[31] Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.

[32] Case C-203/02, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 9 November 2004. The British Horseracing Board Ltd and Others v William Hill Organization Ltd. Reference for a preliminary ruling: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – United Kingdom.

[33] TAR Lazio, n. 261 del 10 gennaio 2020, ricorso R.G. n. 15288 del 2018 avverso il provvedimento n. 27432 procedimento PS/11112 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

[34] Cfr. Cass., Sez. II, 10 aprile 2020, n. 11959

[35] Gartner Glossary, “Open data”.

[36] Deloitte, “Assessing the value of TfL’s open data and digital partnerships”, luglio 2017.

[37] EMBL, “Open data sharing accelerates COVID-19 research”, 19 ottobre 2020.

[38] C. Kohl, M. Knigge, G.Baader et al., “Anticipating acceptance of emerging technologies using twitter: the case of self-driving cars”, J Bus Econ 88, 617–642 (2018).

[39] L. Ferrara, A. Simoni, “When are Google data useful to nowcast GDP? An approach via pre-selection and shrinkage”, Banque de France – Working Paper, aprile 2019.

[40] Statista, “Volume of data/information created, captured, copied, and consumed worldwide from 2010 to 2024”, 3 dicembre 2020.

[41] N. Gillani, A. Yuan, M. Saveski e altri, “Me, My Echo Chamber, and I: Introspection on Social Media Polarization”, in “WWW ’18: Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference”, aprile 2018.

[42] È interessante notare, tuttavia, che un recente studio della Columbia University ha osservato come l’esposizione di una platea di elettori conservatori (Repubblicani) ad un bot Twitter caratterizzato in senso liberale ne polarizzasse ulteriormente l’orientamento conservatore. Risultati meno evidenti in tal senso sono stati ottenuti con l’esposizione di elettori liberali (Democratici) ad un simile bot di orientamento conservatore. Cfr. C. A. Bail, L. P. Argyle, T. W. Brown e altri, “Exposure to opposing views on social media can increase political polarization”, PNAS, 11 settembre 2018.